内部足場計画図(建築物件)の書き方 枠組足場-1-足場平面割付

仮設図面では、これといったはっきりしたルールが無く、書く人によって過程も結果も様々です。

私の作図法はあくまでサンプル1にすぎません。

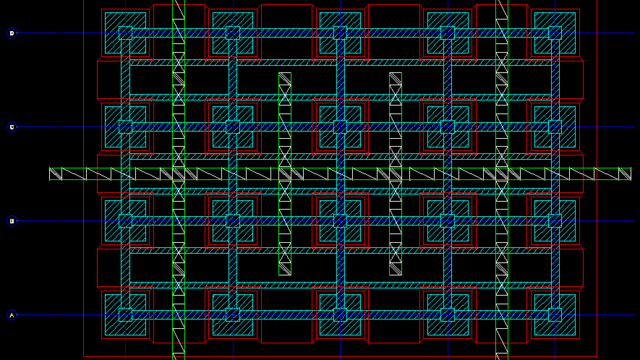

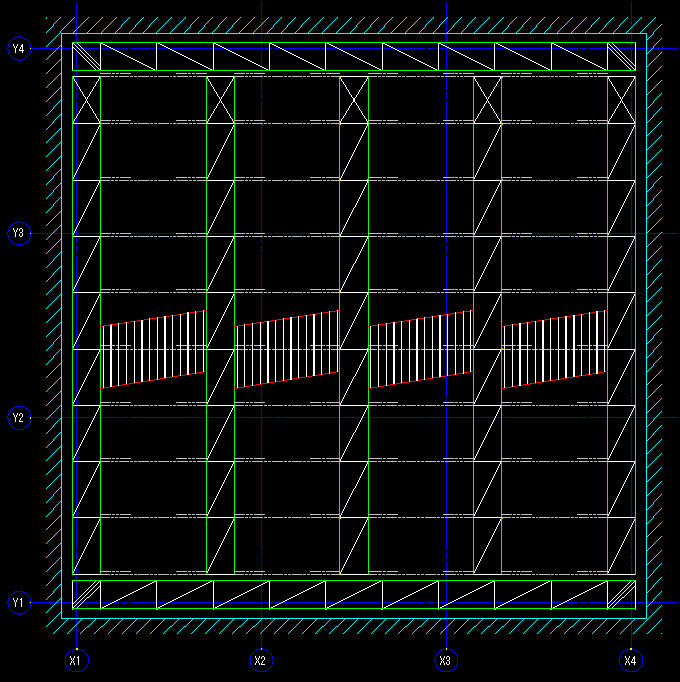

足場平面割付(枠組足場)

内部足場計画の場合、施工範囲のみ指定されて0から自分で計画することもありますが、先方からある程度の方針を指定されて計画することも多いです。

壁および天井が施工範囲の場合もあれば、施工範囲は壁のみ、天井のみという場合もあります。

天井の施工があれば棚足場になります。

天井の施工が無ければ内周にだけ足場が必要となります。

棚足場の場合は単管の細工や梁枠などを使用して、どの程度脚部を空けるかの方針が必要となってきます。

先方の方針によって求められるものは様々です。

同じ建物の計画でも、担当者が変われば、まるで違う計画になることもあります。

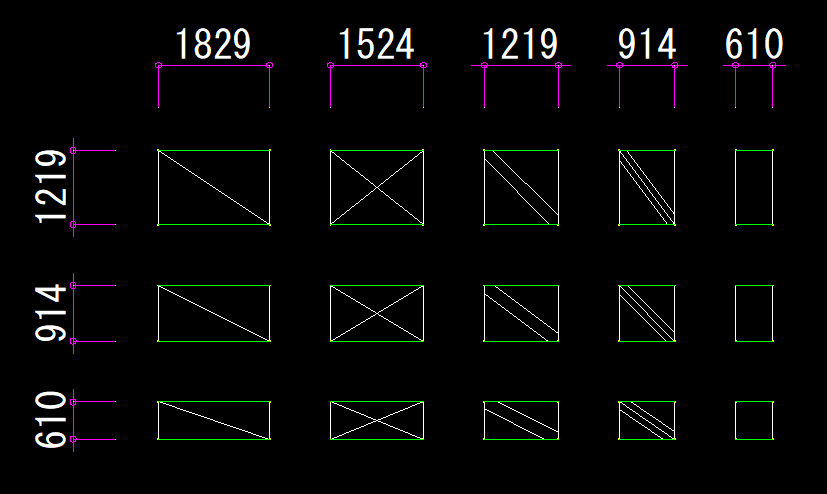

枠組足場の部材は多種多様ありますが、今回は下図の部材で話を進めていきます。

幅は610mm・914mm・1219mmの3種類。

ピッチは1829mm・1524mm・1219mm・914mm・610mmの5種類です。

平面計画をするときには、特別な指示がない限り、できるだけピッチ1829mmのものを多く使います。

その他のピッチの部材は、調整部材として使います。

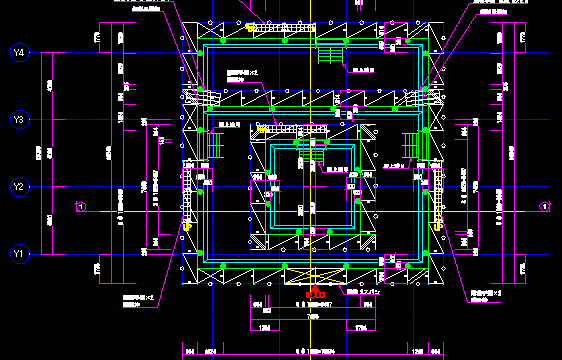

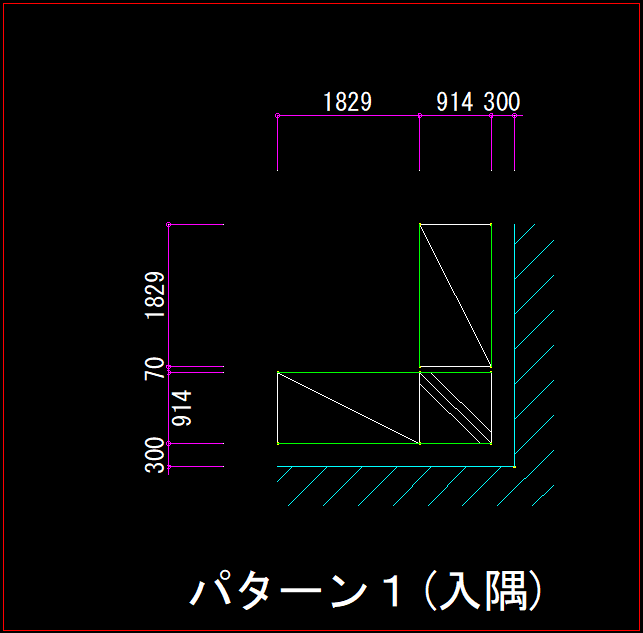

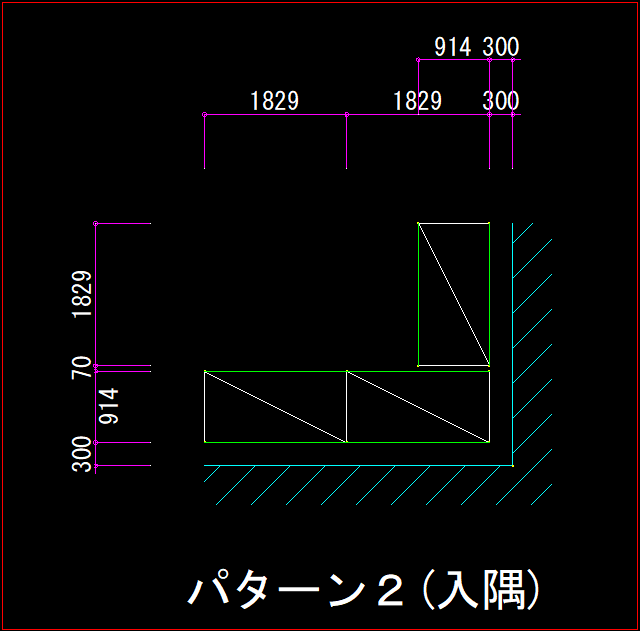

本設構造物からの足場の離れは基本的には300mmという希望が多いですが、足場の用途自体が様々なので、指定される数値も様々です。

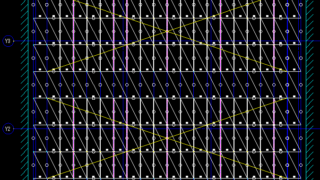

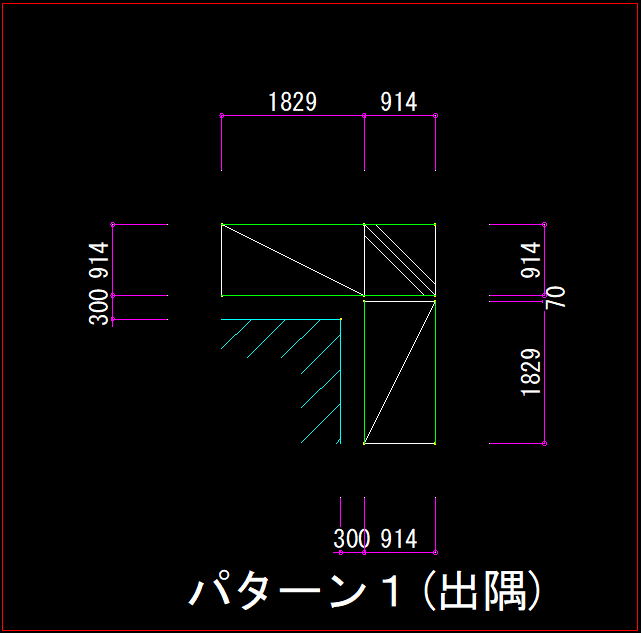

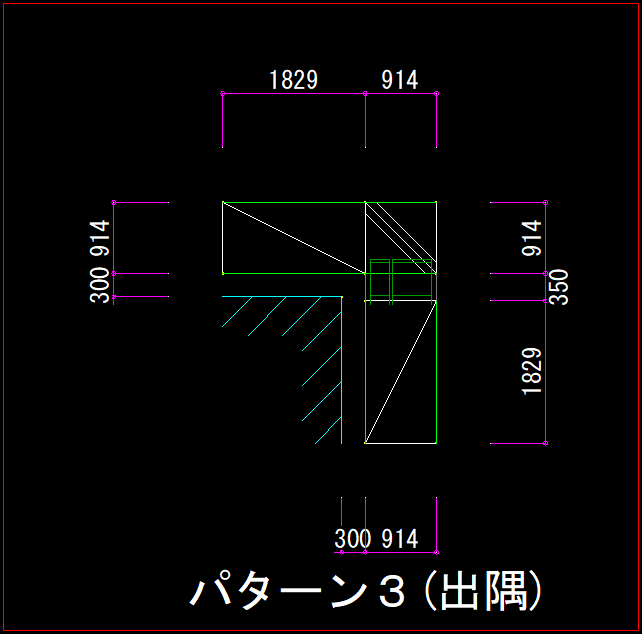

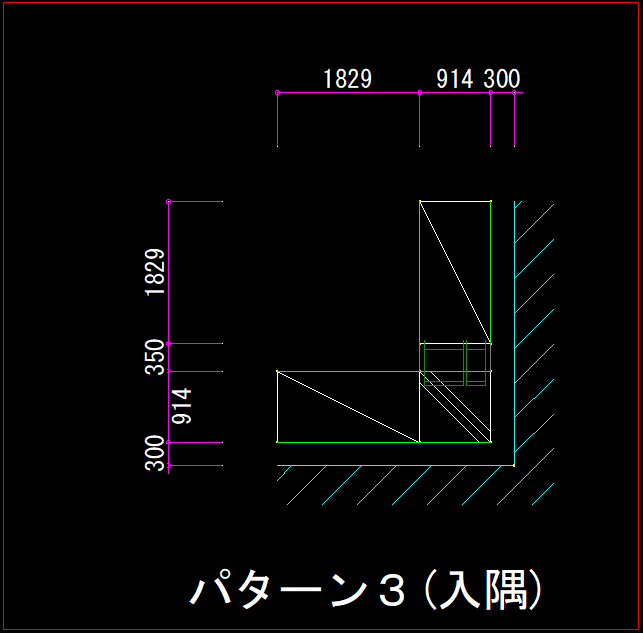

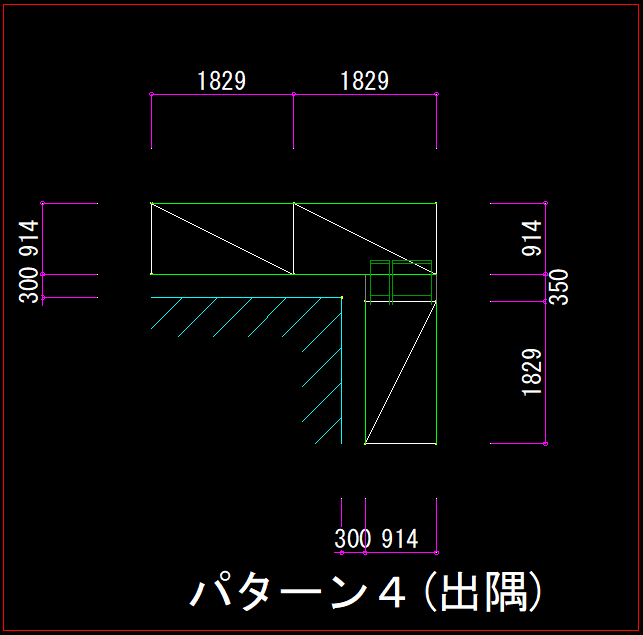

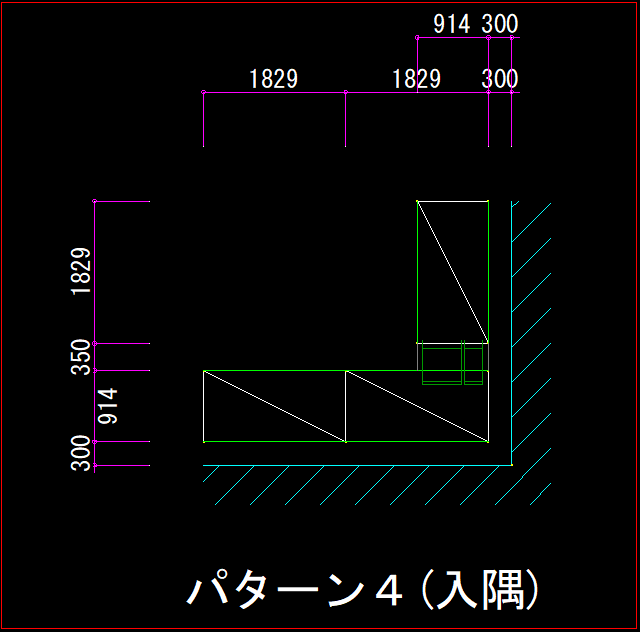

足場のコーナーの作り方にはいくつかのパターンがあります。

通常はできるだけ多くのコーナーをパターン1やパターン2の形で納めるようにします。(パターン1とパターン2のどちらの方がよいのかは、好みによりますので、事前に先方に確認を取りましょう。)

調整しきれないコーナーをパターン3やパターン4の形にして、極力少なくします。

コーナーの70抱きが不可な場合は、建地同士の間隔を必ず最低でも200mm以上確保しましょう。

具体的に平面割付をしてみます。

今回は計画の条件として、壁・天井両方施工用の棚足場とします。

枠組足場の列と列の間を単管と足場板を使用して空ける方針で書いてみます。

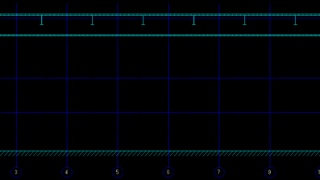

ころばし材の支持間隔は最大でも1500mmまでです。(積載荷重次第では強度計算により、これより狭くなることもあります)

よって枠組足場の列間は

・1500mm以内ならば方杖不要

・1500mm~3000mmならば片方杖

・3000mm~4500mmならば両方杖

単管細工による棚足場で4500mm以上離すのはNGです、どうしても4500mm以上離す必要がある場合は、ころばし材を梁枠に変更するなど、使用部材の方針変更が必要になります。

この他にも、様々な状況やそれに合わせた方法があります。

それはいつの日か具体的な物件を参考に紹介していきたいと思います。

御意見、お問い合わせ等は、画面右上のお問い合わせページより御願い致します。