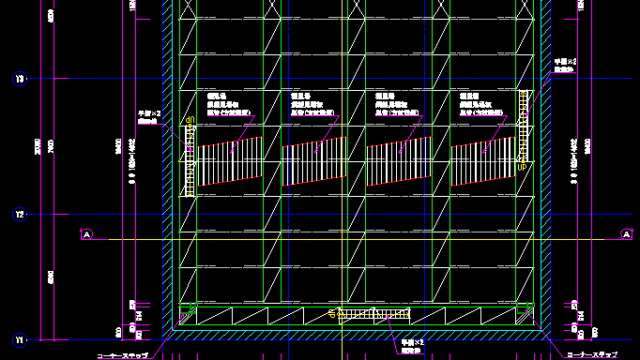

内部足場計画図(建築物件)の書き方 内部足場-下図-2-本設平面図

仮設図面では、これといったはっきりしたルールが無く、書く人によって過程も結果も様々です。

私の作図法はあくまでサンプル1にすぎません。

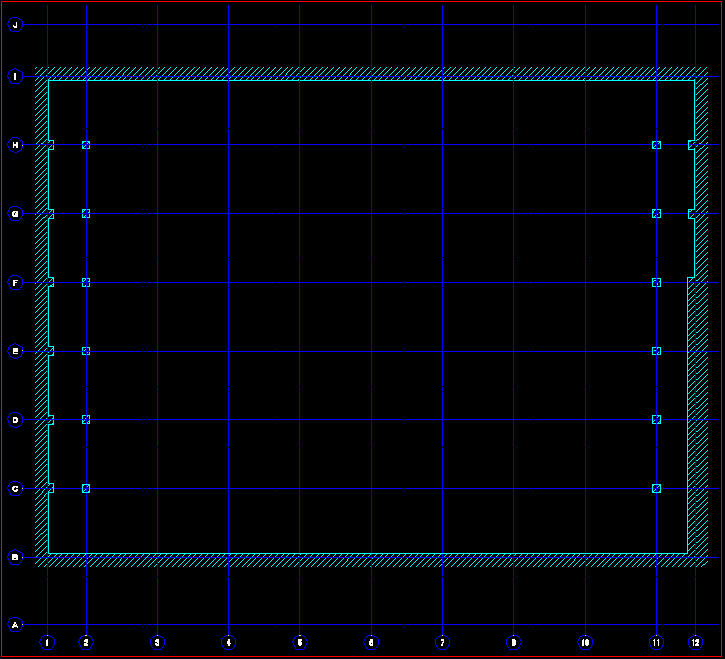

本設構造物平面図の作図

通り芯の次に書くのが平面図です、物件資料により様々な状況がありますが、比較的オーソドックスな例で説明します。

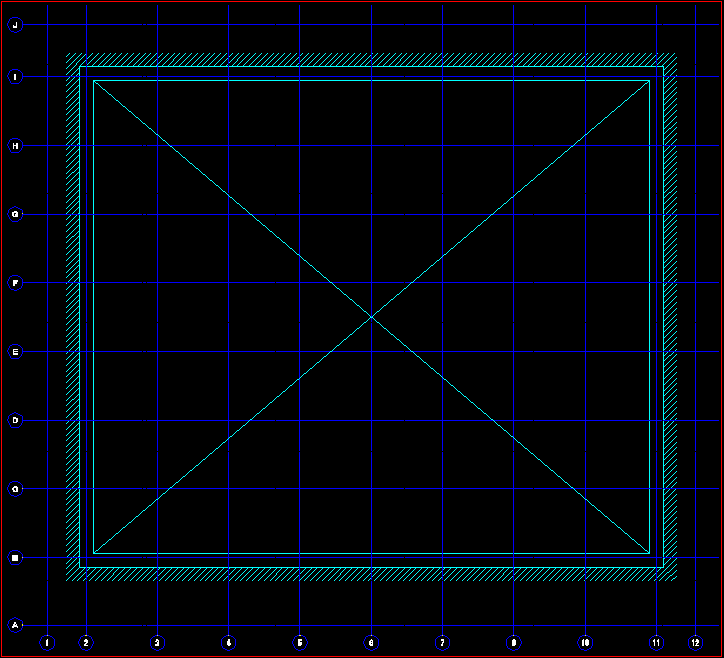

内部足場には、いろいろな用途がありますが、今回は吹抜大空間の仕上げ施工用の足場と仮定します。

この場合に使う資料は意匠図になります。

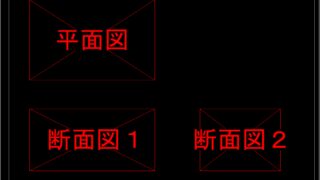

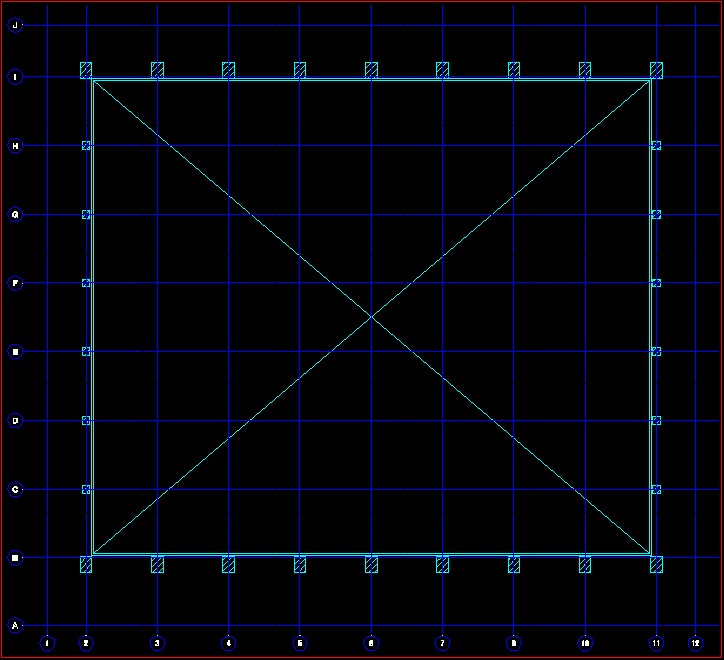

EVシャフトのように全フロアの平面形状が同じならば平面図は1枚で済みますが、各階の平面形状が違う場合は、各階毎に平面図を書くのが好ましいでしょう。

例えば3フロアの吹抜であれば、1F平面図、2F平面図、3F平面図のに分けます。

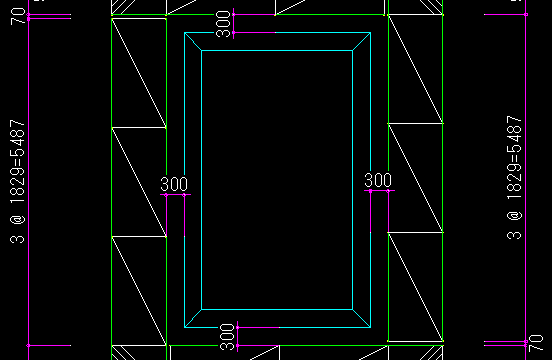

具体的には平面図(平面詳細図)から内部の仕上げラインをなぞります。

なぞるとはいっても、データの線上をそのまま同じ線を引くのではなく、通り芯からの数値を計測したうえで、通り芯からその数値通りにオフセットして描きましょう。

仕上げラインは足場計画の基準になる重要なラインです。

資料データそのままの場合、他CADからの変換で化けていたり等で数値が乱れている場合があります。

例えば計測したら100.09368・・・のように、この場合は通り芯からきっちり100のオフセットで新しい線を構築しましょう。

後々に説明しますが、この小さな数値なずれが最後に面倒を起こすことがあります。

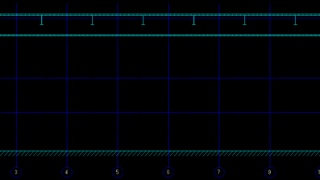

下の階から上の階に向かって、順番に計画していきましょう。

仕上げラインを単線で書いたら、壁や柱等の切断面はハッチングで塗りつぶします。

これから先の作業で、足場の部材や、寸法や、引き出し文字等、いろいろな項目を書き込んでいきます。

本設構造物は、内部足場計画に必要な外周ラインをはっきりと、そしてできるだけシンプルに書きましょう。

1F平面図

2F平面図

3F平面図

この他にも、様々な状況やそれに合わせた方法があります。

それはいつの日か具体的な物件を参考に紹介していきたいと思います。

御意見、お問い合わせ等は、画面右上のお問い合わせページより御願い致します。