内部足場計画図(建築物件)の書き方 くさび緊結式足場-3-断面図(展開図)の足場配置

仮設図面では、これといったはっきりしたルールが無く、書く人によって過程も結果も様々です。

私の作図法はあくまでサンプル1にすぎません。

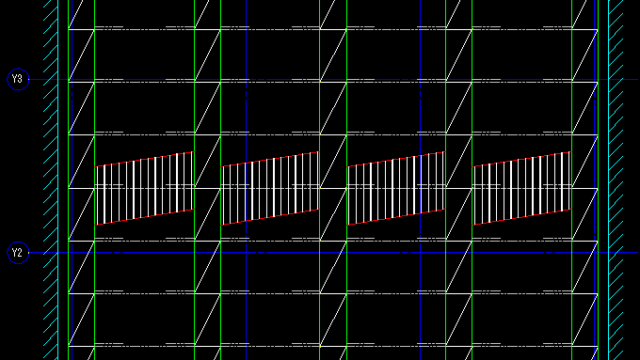

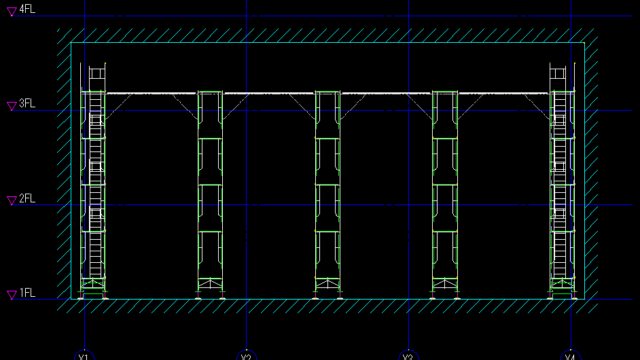

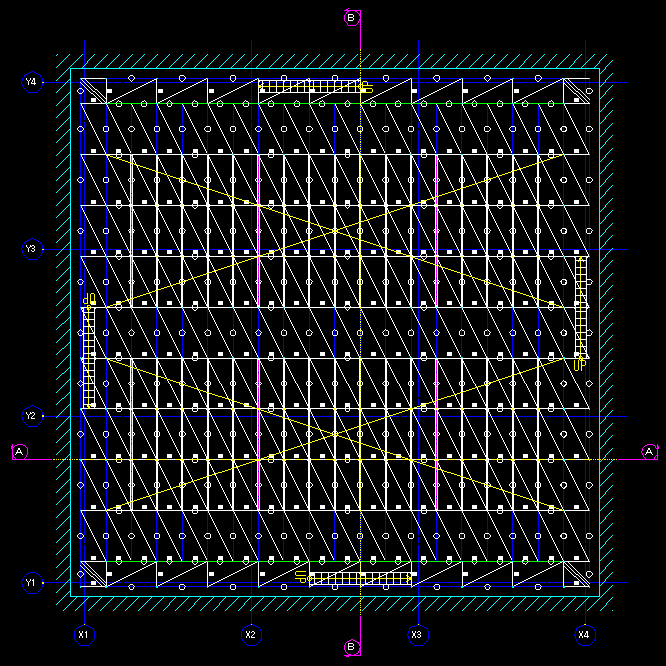

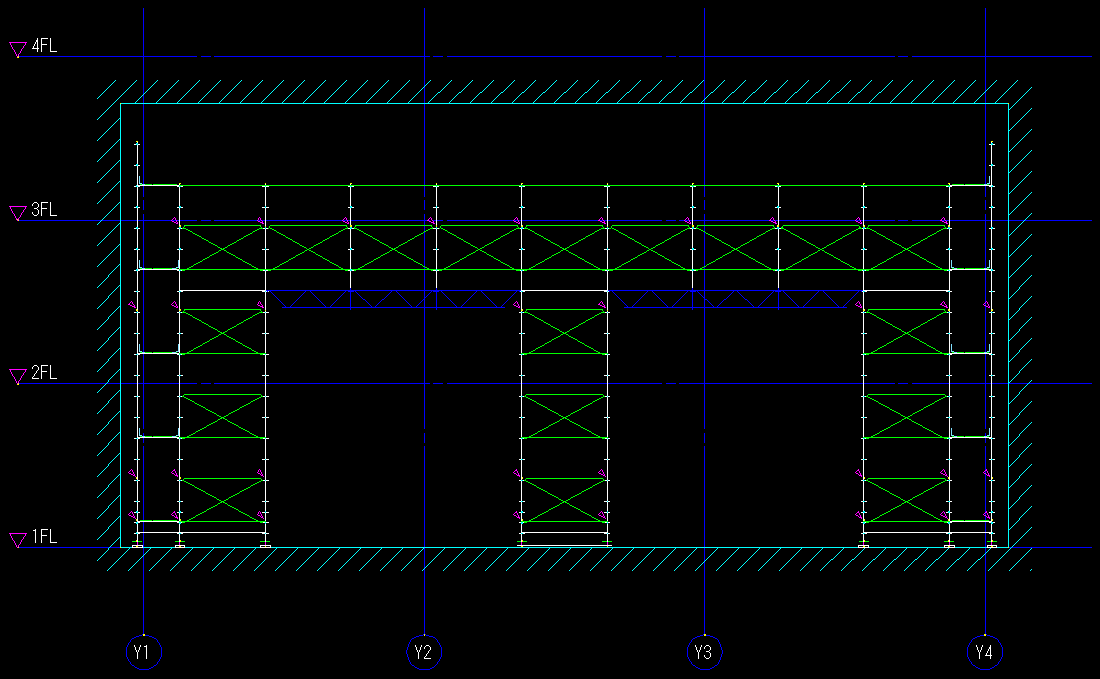

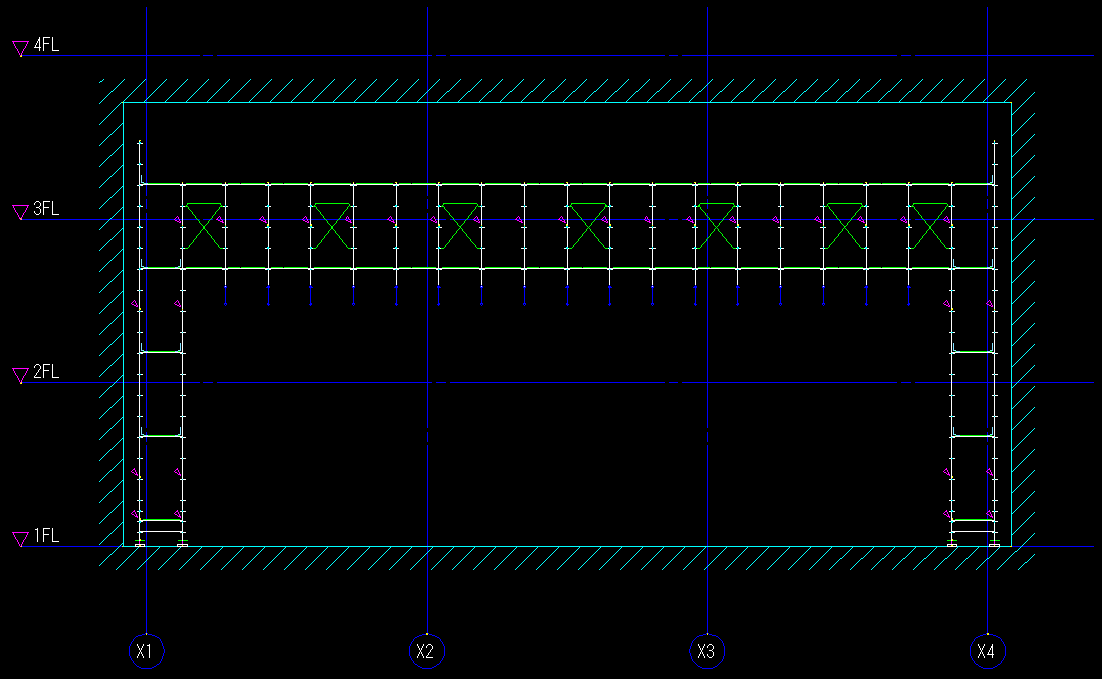

断面図(展開図)の足場配置(くさび緊結式足場)

断面図を切る場所は、各方向最低一ヶ所かつ、すべての足場の足元レベルが表現できるように決定します。

よって、計画範囲の形状が複雑な程必要な断面図の数は増えていく傾向にあります。

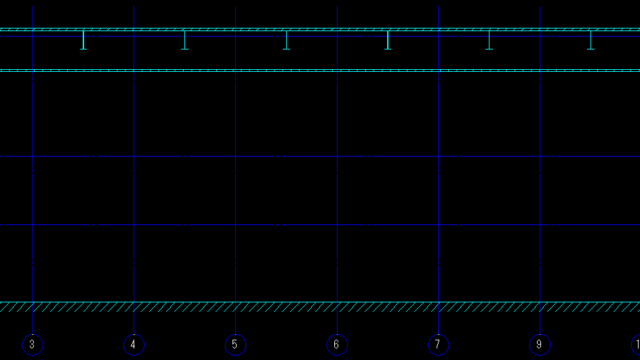

下図のように、断面図データの上に平面図を回転させつつ、通り芯を基準に配置し、その平面図からのラインを基準に断面図を配置していくと、平面と断面の整合性がとりやすいです。

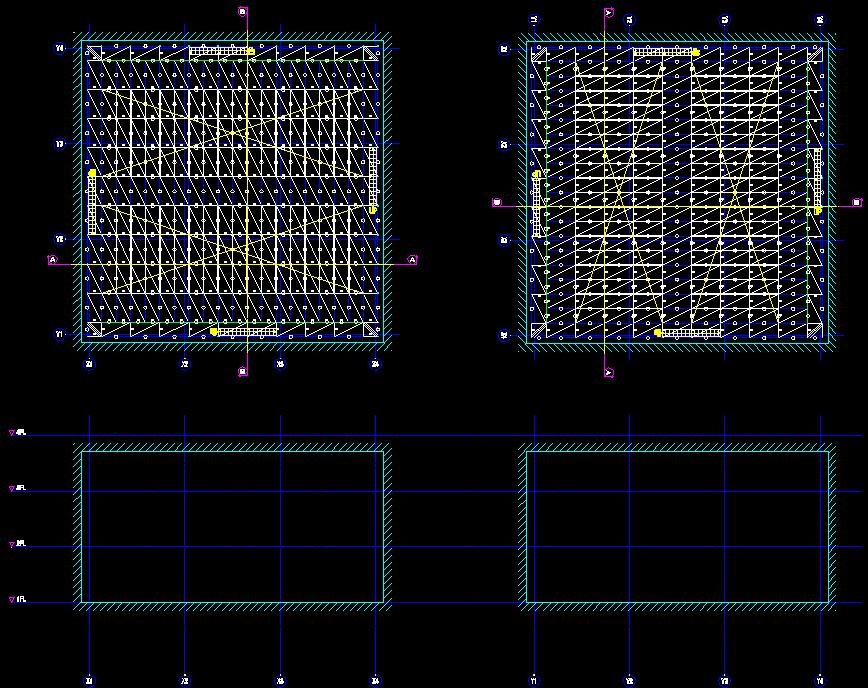

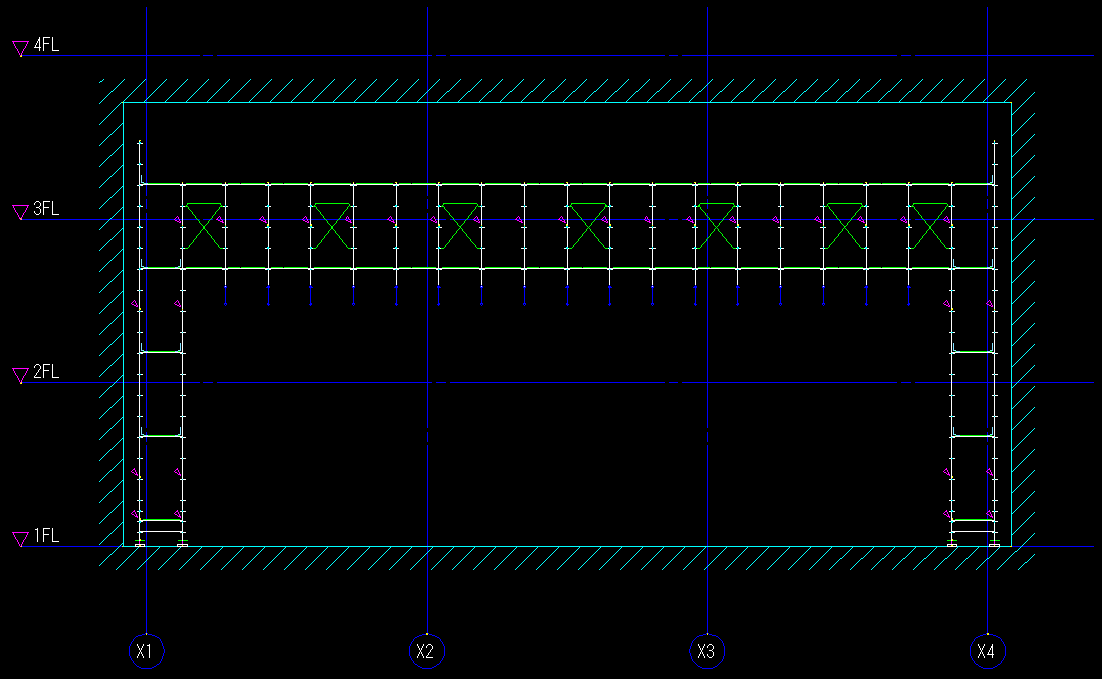

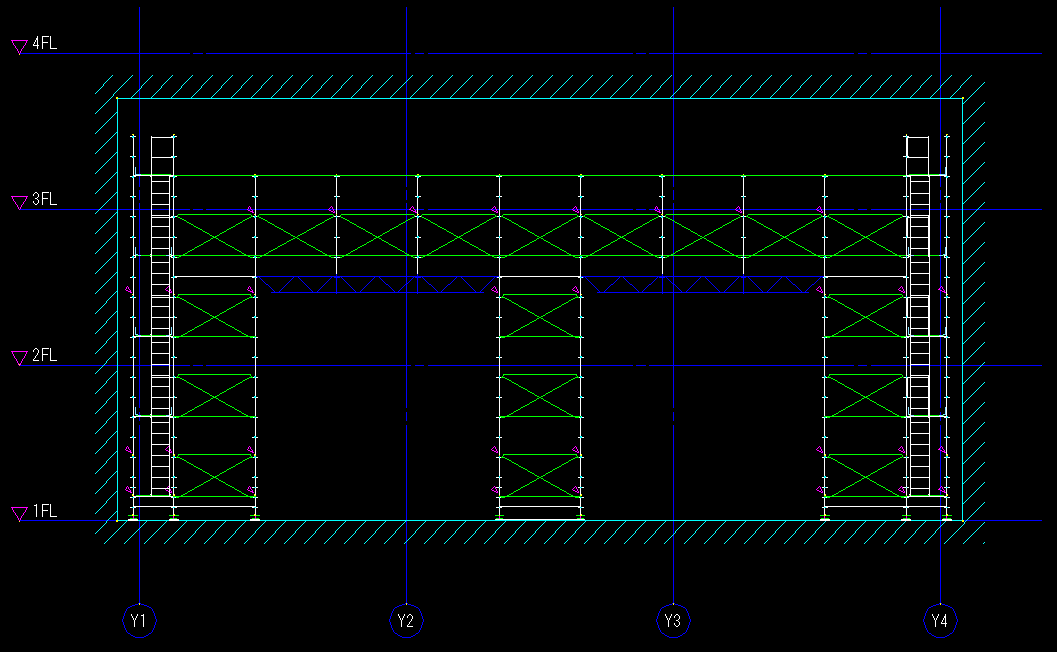

足場のレベルの決め方は、天井-1800mmや天井-1700mm等に最上段の作業床の高さを決めます。

そこから下に標準枠を設置し、一般的には最下部に高さ調整部材を使用することが多いです。

脚部のレベルが複数ある場合も最上段を基準に合わせ、最下段で高さ調整を行います。

足場の外周には手摺が必要になるので、h=3600or1800部材になるのが基本ですが、足場内部の最上段支柱にはホゾの無いトップ支柱を使用します。

足場の内部の列の脚部は梁枠を設置して足元をとばすことが多いです。

下部にスペースを確保したり、資材量を減らす効果があります。

ただし、架設支柱に荷重が集中するので、支柱の許容荷重をオーバーしていないか注意する必要があります。

基準となる天井-1800mmや天井-1700mmや天井-1500mm等の設定数値は施工内容によって様々です、事前に先方に確認を取りましょう。

続いて、付属部材や昇降設備の記入をします。

仮に設計条件として、今回は

両側に巾木を全段

という条件で配置してみます。

内壁に沿った内周足場には両側に巾木を設置しますが、内部の列は最上段でしか作業をしないために、巾木等を設置しないこともあります。(昇降設備を設置した場合は、踊り場となるスパンに巾木を設置します。)

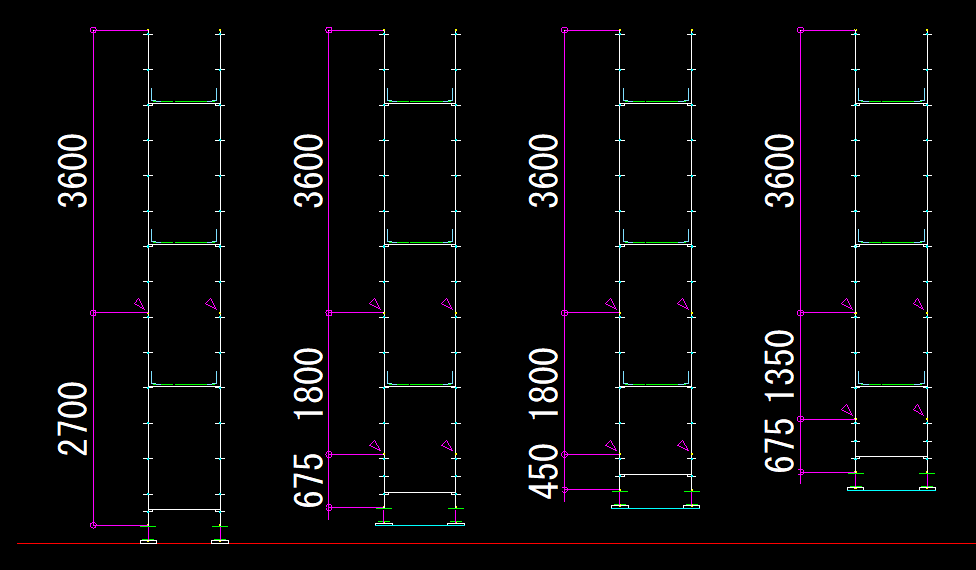

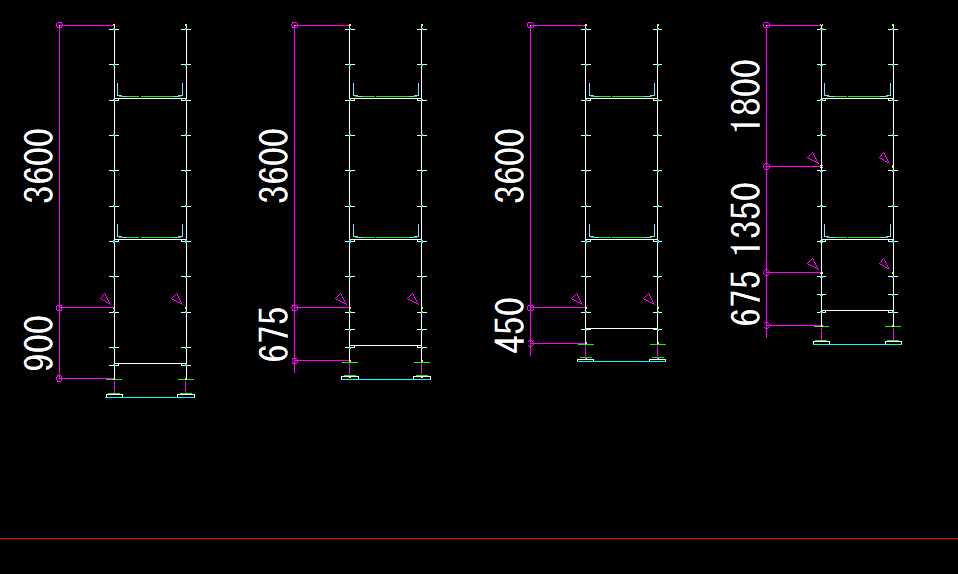

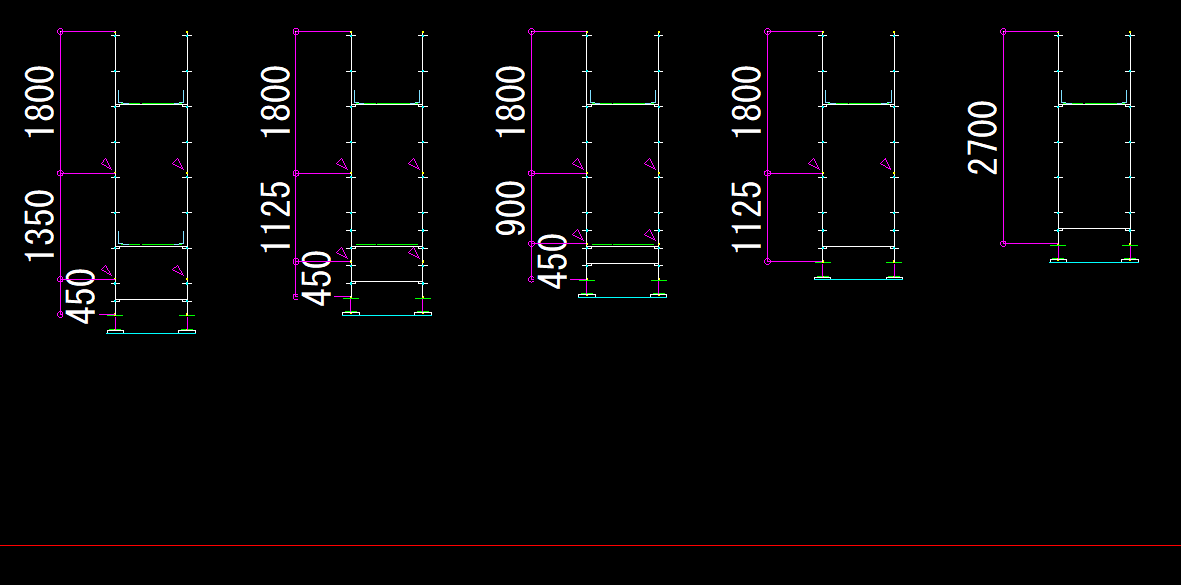

支柱材の使い分けは下図のようになります。

H=3600・H=1800---中段以上における基本部材、最下段には使用不可

H=1350---下から2段目の調整で使用可、梁枠上で使用可、最下段には使用不可

H=1125・H=900---下から2段目の調整で使用可、最下段に使用可

H=2700・H=675・H=450---最下段にのみ使用可

H=900(トップ支柱)---最上段にのみ使用可

この他にも、様々な状況やそれに合わせた方法があります。

それはいつの日か具体的な物件を参考に紹介していきたいと思います。

御意見、お問い合わせ等は、画面右上のお問い合わせページより御願い致します。